不该遗忘的老瘟疫霍乱同样可怕,夺走的生命难以计数

《霍乱时期的爱情》剧照

许多人经由《霍乱时期的爱情》知道霍乱这一可怕传染病。书评人说,爱情和霍乱一样,迅速扩散,持久蔓延,难以治愈。不管人们是什么肤色、何种出身,霍乱突然蔓延开来,夺走的生命难以计数。它是人类传染病的两个“终极大魔头”——甲类传染病之一。另一个是鼠疫。

迄今,霍乱一共出现过7次全球大流行,被称为“曾摧毁地球的最可怕瘟疫之一”。如今,世界正在遭遇始于1961年的第7次霍乱大流行,每年有300万至500万例感染。

盛行多年的“瘴气论”

很长时间内,人们搞不清楚霍乱是种什么病。一开始,部分印度人突然出现没完没了的腹泻症状,吃什么药都治不好。更可怕的是,人们发现类似症状会出现在与病人密切接触的人身上。随着患病人群越来越多,人们开始意识到,这或是一种严重传染病。

染病的人会出现惊人腹泻,严重脱水,并附带大量钠离子和电解质流失。剧烈的恶心和呕吐,又让患者饮水极为困难,而脱水还会引发四肢痉挛和剧痛。

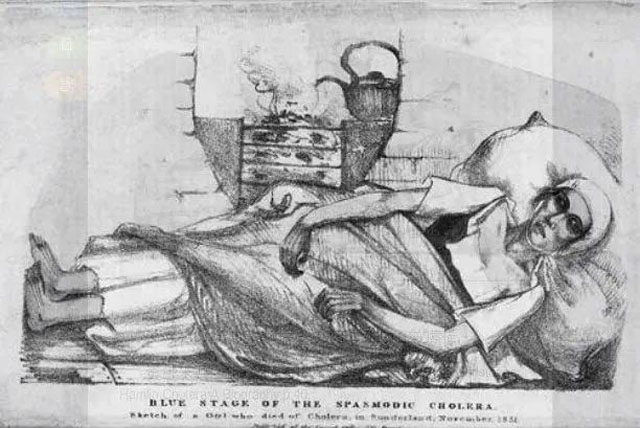

1831年10月一位死于霍乱的女孩。图片来源:中国科普网

19世纪以前,由于地理环境封闭、陆路不畅等原因,霍乱长期以来只是恒河三角洲一带的地方性疾病。直到殖民主义和世界贸易的兴起,致命病菌流窜出印度,引起了第一次无可避免的大流行。1817年,恒河洪水泛滥,霍乱在恒河下游地区迅速流行开来,后来波及整个印度大陆,又传播到曼谷、泰国和菲律宾等地,1821年传入我国东南沿海,肆虐整个亚洲地区。这是有记载的世界范围内第一次霍乱大流行。

此后20年不到,霍乱就成了“最令人害怕、最引人注目的19世纪世界病”。到1923年的百余年间,6次霍乱大流行,造成的损失难以计算。

霍乱之所以一次次卷土重来,与很长一段时间内人们未能摸清其成因与传播路径有关。一直到19世纪,欧洲人面对未知的疾病,就其“传染性”发生争论,当时的主流观点是“瘴气论”,认为霍乱是经空气传播的。“瘴气论”有着2000多年的历史,从公元前3世纪的古希腊开始,人们就知道空气会传播病毒,有些臭气味能致人死亡。

当时的欧洲人民普遍支持“瘴气论”。以英国为例,支持这个观点的人除了主流医学界之外,还包括《柳叶刀》编辑、现代护理学奠基人南丁格尔以及维多利亚女王等。尽管那时牛顿的力学理论已成为大众的科学启蒙,但在对医学、生理学的认知方面,19世纪中期还是蒙昧的年代。

无知和霍乱同样可怕。

看清霍乱面目的希望首先来自一名英国医生——“神探”约翰·斯诺。1854年,英国伦敦再一次出现了霍乱大暴发,富人们争先恐后逃离伦敦,穷人只能在绝望中祈祷。

斯诺对“瘴气论”有不同看法,他认为霍乱应该是通过被污染的水传播的。他的这个想法源于一个朴素的判断——如果霍乱是通过空气传染的,那么发病的部位应该是肺部而不是肠道。为追查疫情,斯诺开始记录每天的死亡人数和病患人数,并且将死亡患者的地址一一标注在地图上。经过分析他发现,所有的死亡案例都发生在一个叫宽街的地方。

令他困惑的是,附近的感化院和啤酒厂像是被施了魔法,几乎没有人死亡。于是斯诺走访了当地的每一户人家,最终将“凶手”锁定在宽街的一口公用水井。

后来,他得知感化院和啤酒厂均有自己独立的水井,而且啤酒厂的工人平常只喝啤酒不喝水,所以该厂没有人感染霍乱。为进一步证实自己的推断,斯诺继续跟进地图中没有生活在宽街水井附近的死亡案例,发现大部分死者都是常年饮用宽街水的人。

至此,所有的谜团都解开了,真正传播霍乱的介质是水。斯诺将结论上报伦敦政府,政府听取其建议封了水井,发病人数大幅减少。

斯诺用实地调查和严密推理,开启了医学史上“流行病学”的先河。如今,医学地理学和传染学将绘制地图作为一种基本的研究方法,也与斯诺有很大关系。但由于当时“瘴气论”过于根深蒂固,而斯诺也没有发现更直接的证据,因此他的理论依然没有引起足够重视,并不被主流医学界和公众接受。

事实上,当斯诺在伦敦分析他的数据时,意大利解剖学家菲利波·帕齐尼首次发现了霍乱弧菌,但由于“瘴气论”在意大利同样盛行,帕齐尼的发现亦未受关注。

科赫的“逗号”

对疾病的认识是在怀疑与证实中深入的。18年后,病原细菌学奠基人、德国科学家罗伯特·科赫遭遇了和斯诺同样的命运。被历史铭记的“首次从粪便中分离出霍乱弧菌,找出霍乱元凶”的伟绩,在当时也面对不同声音。

1883年6月,第5次世界性霍乱袭击埃及,埃及政府向在微生物学和细菌学研究方面占世界领先地位的法国和德国求救,两国立即派了医疗组。德国医疗组由科赫领导,在希腊的医院,科赫的医疗组对12名霍乱病人和10名死者进行了细菌学研究,发现死者的肠黏膜上有一种特别的细菌。此前一年,科赫也曾从印度寄给他的部分霍乱死者的肠中观察到大量细菌。

1832年埃克塞特霍乱引发骚乱。图片来源:中国科普网

他想,也许这正是与霍乱有关的病菌,只是无法验证,因为不能拿人的生命冒险做实验。不久,埃及霍乱慢慢平息,科赫带领小组转移到霍乱仍在流行的加尔各答。在那里,科赫研究了土质、水、空气、流行区的环境和居民的特性等问题,并且进行细菌培植。1884年1月,他宣称,杆菌的纯培养成功,并且尸检中发现的细菌与在埃及见到的一样,但在健康人身上却总是找不到。随后,科赫正式报告称,这种杆菌不像别的杆菌那么长直,它“有点儿弯曲,有如一个逗号”,在潮湿脏污的亚麻布上或湿润的土壤中繁殖,对干燥和弱酸溶液非常敏感。

科赫小组在霍乱流行区共研究了40名霍乱病人,并对52名患霍乱的死者进行了尸体解剖,得出结论:“没有一个健康的人会染上霍乱,除非他吞下了霍乱弧菌。”但部分人对此不屑一顾。1884年6月,英国特地组织了一个小组,前往加尔各答检验科赫的“发现”,回来后写出的报告直截了当地否定了科赫的论断。

为了否定被他嘲笑为“热情猎取逗号”的科赫之理论,德国卫生学家佩藤科弗甚至在自己身上做了一次危及生命的实验,以身试菌。佩藤科弗确实并没有因此染上霍乱。他只是在实验后的第三天患了肠黏膜炎。但他不知道的是,之所以没有患上严重的霍乱,是因为在他向科赫索取霍乱培养物时,科赫猜到其用意,有意把经过多次稀释、毒性已衰弱到极点的霍乱培养物给了他。

佩藤科弗只是“以身试菌”的代表。曾有医学史家做过统计,用霍乱培养物做自体试验的,仅有记录的就有40人之多。这些实验极大地推动了对霍乱的研究。

清洁水源和疫苗助力抗衡霍乱

斯诺和科赫等人的努力,开启了科学对抗霍乱的历程。发端于斯诺“死亡地图”的流行病学成为日后预防医学的基础,而从疫情中诞生的公共卫生理念和由此引发的公共卫生运动,推动着欧洲乃至世界公共卫生现代化的步伐。

新中国成立初期开展的爱国卫生运动,改水改厕等一系列综合措施,在很短时间内就使曾长期在我国流行的古典型霍乱绝迹。

20世纪60年代初,第7次霍乱大流行传入我国后,我国加强了防疫专业队伍和监测系统的建设。针对霍乱的发生和流行,党中央和国务院多次明确指示。国务院曾为此专门召开过会议,并于1981年以国务院名义下发文件,明确提出“标本兼治,治本为主”的防治霍乱的对策原则,各地采取有力措施,加强对霍乱疫情和疫源地的监测和防治工作。21世纪以来,中国的霍乱疫情已经非常少见。

与此同时,霍乱弧菌的成功分离开启了疫苗研发的可能。1885年,西班牙的佛瑞将霍乱菌肉汁培养物注射到人体,成为人体注射疫苗的开始。1896年,德国的考来将霍乱弧菌加热杀死后制成菌苗,并在1902年日本霍乱大流行时使用,获得成功。

之后俄国人哈夫克伊纳开始在印度进行霍乱疫苗临床试验,20世纪20年代,印度进行了大规模临床试验,此后的几年中,接种人数高达300万。2004年,中国研制的新型口服霍乱疫苗上市,大幅降低了成本和副作用,并成为世界卫生组织推荐用药,已经在非洲等贫困地区推广。

近年来,非洲各地暴发的一连串霍乱疫情促使当地开展了历史上最大规模的霍乱疫苗接种运动,非洲大陆共有200多万人接受了口服霍乱疫苗。

目前,口服补液、静脉输液和抗生素的治疗体系已经能有效医治霍乱病患,死亡率可控制在1%以下。历史上最恐怖传染病的魅影,渐渐从生活中隐去,但人类为此所做的科研努力不应该被遗忘。(来源:科技日报,记者 操秀英)

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣